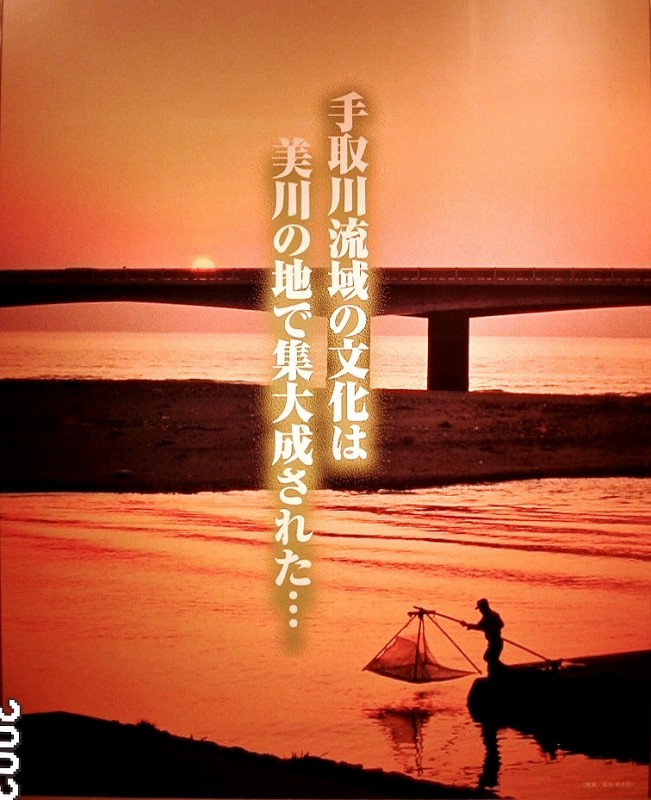

美川は生まれてから大坂堺市に出るまで住んだ町であり、霊峰白山を源とする手取川が日本海に注ぐ町で江戸時代は本吉と呼ばれ、

北前船の帰港地で、以後港町として繁栄していたらしい。おかえり祭り]は天下の奇祭として有名であり、町内を巡る台車(だいぐるま)

は日本でも数少ない3輪です。

美川駅の観光案内板 |

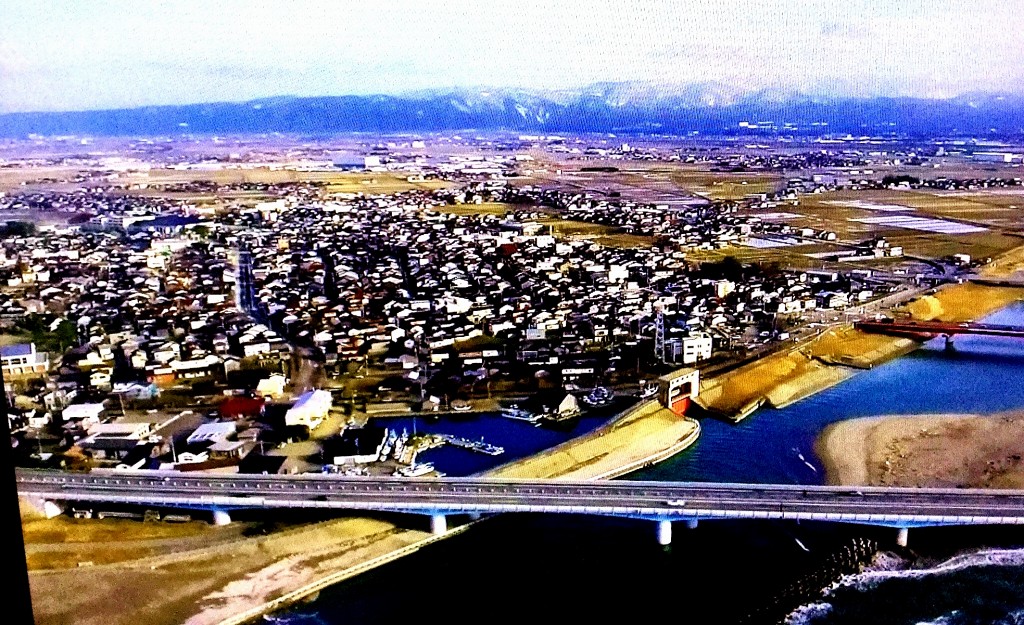

上空から見た美川の町と手取川

NHKテレビ「小さな旅」より |

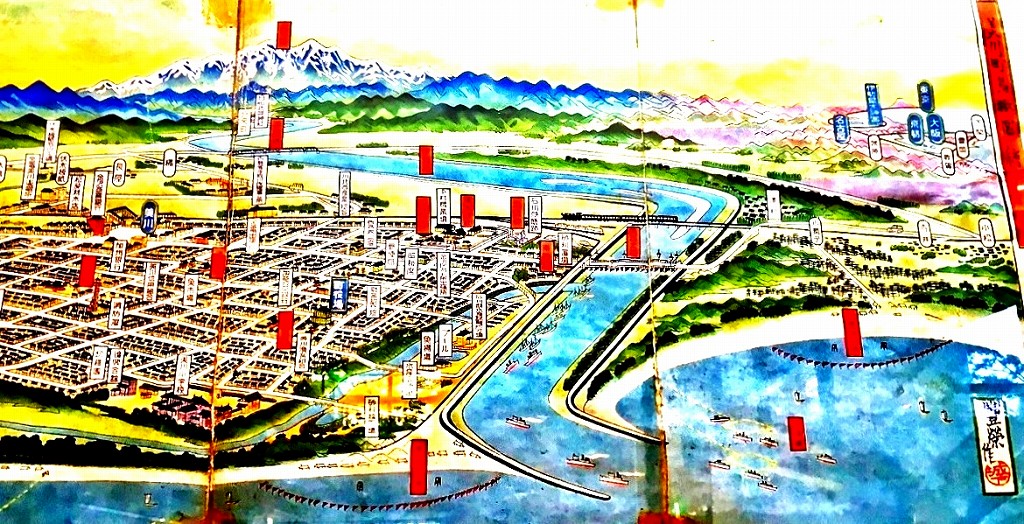

美川町鳥瞰図

石川文化会館より |

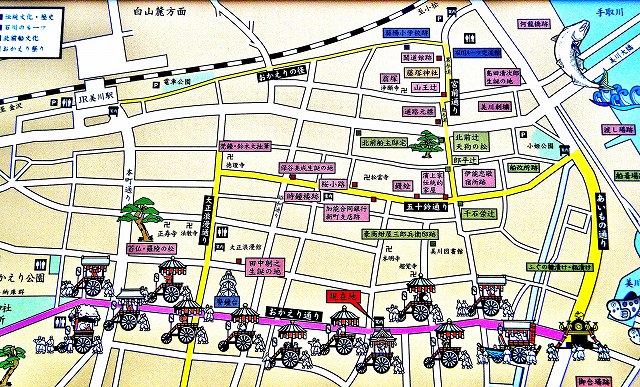

美川の町の地図 (石川文化会館より)

美川のパンフレットの歴史案内マップ |

手取川河口(明治時代)

美川河口の帆船 |

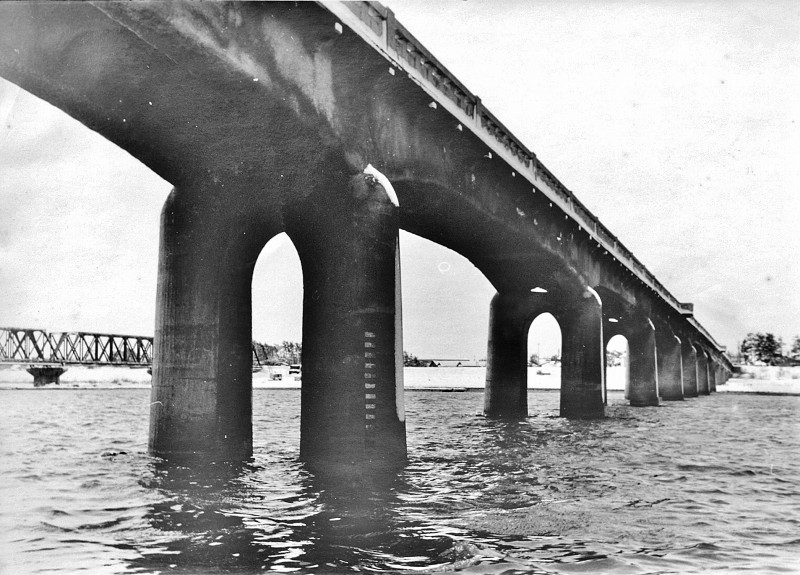

手取川河口(旧美川大橋がある時代)

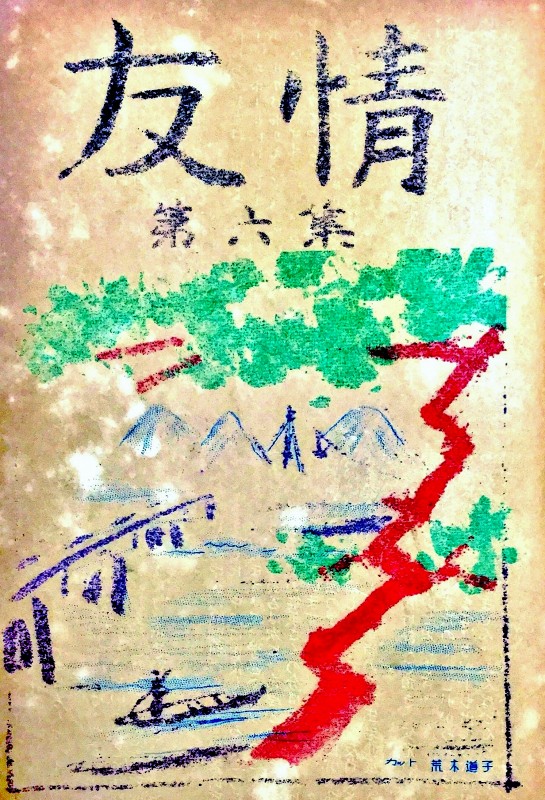

美川旧大橋、M・Aさん作の文集の絵 |

美川旧大橋、M・Aさん作の文集の絵 |

美川旧大橋と鉄橋 |

美川の手取川の手漕ぎ船と旧美川大橋 |

美川旧大橋、M・Aさん作の文集の絵 |

美川旧大橋と日本海 (油絵)  冬の日本海 と漁船 (油絵) |

手取川と安産川の船で遊ぶ子供 |

美川漁港(手取川河口)

|

|

漁港に入る漁船(石川文化会館より) |

美川漁港 (NHKテレビ「小さな旅」より) |

採れた魚を水揚中の漁船 |

漁港と北陸高速道路 |

魚を天日干し風景(石川文化会館より) |

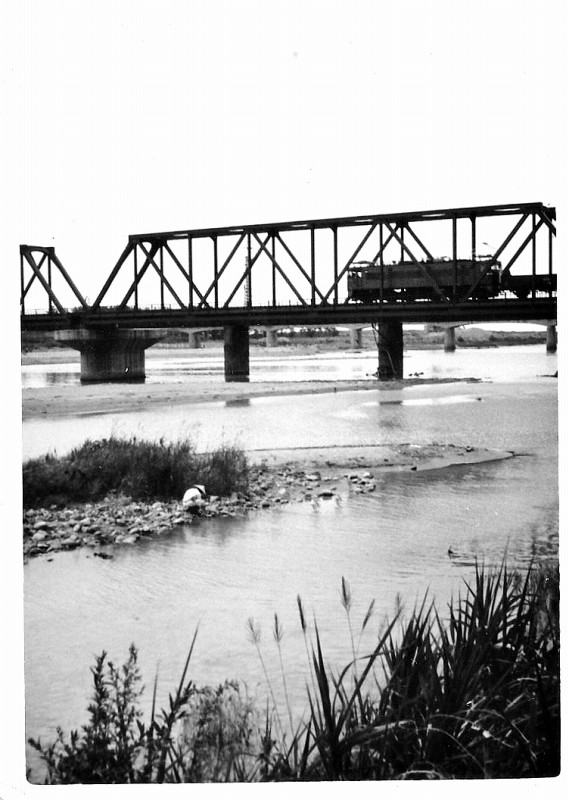

美川鉄橋

美川鉄橋を走る貨物列車 |

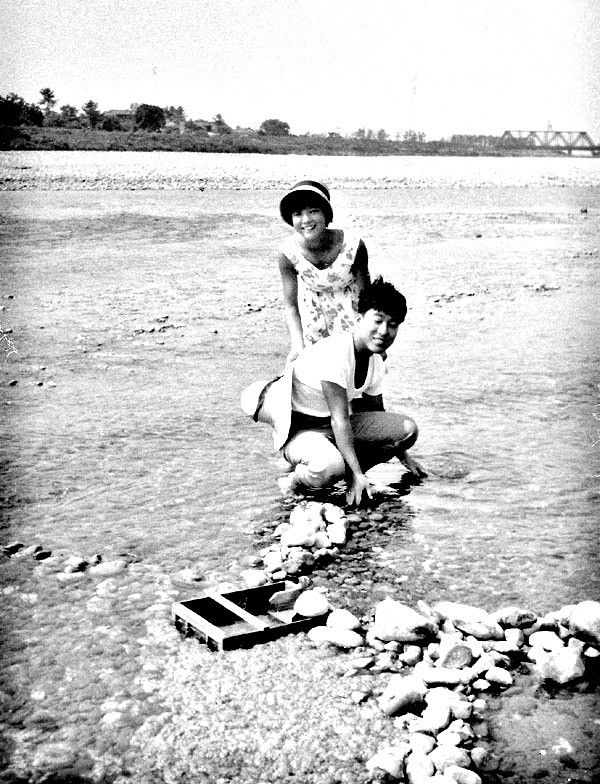

永代町の近所の子供と (美川鉄橋前河原で) 1956年頃 |

手取川河口での魚採り

手取川河口でスベり採り (石川ルーツ交流館より) |

美川河口でのスベり採り(石川文化会館より) |

美川鉄橋下でのスベり採り |

手取川河口でカワギス釣り |

手取川での「イササ採り」 |

手取川堤防突端での魚釣り |

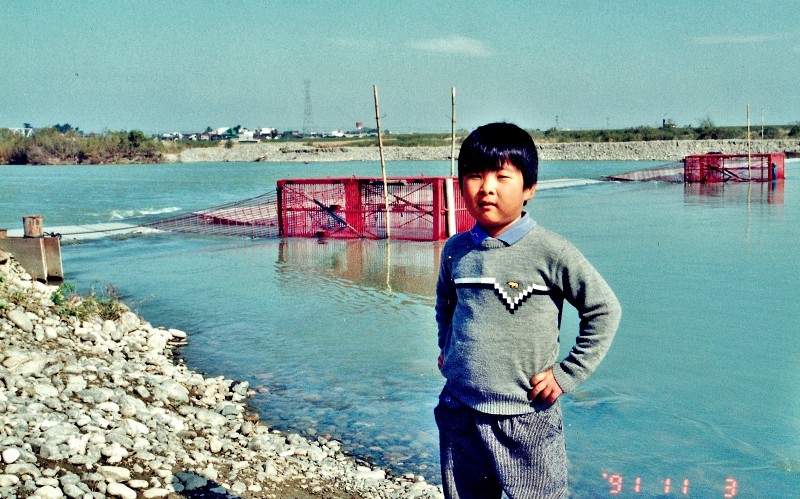

手取川に遡上した鮭

遡上した鮭を捕獲する籠の前で |

捕獲した鮭 |

美川の海

|

|

美川の海1(1975年画) |

美川の海2 (1975年画) |

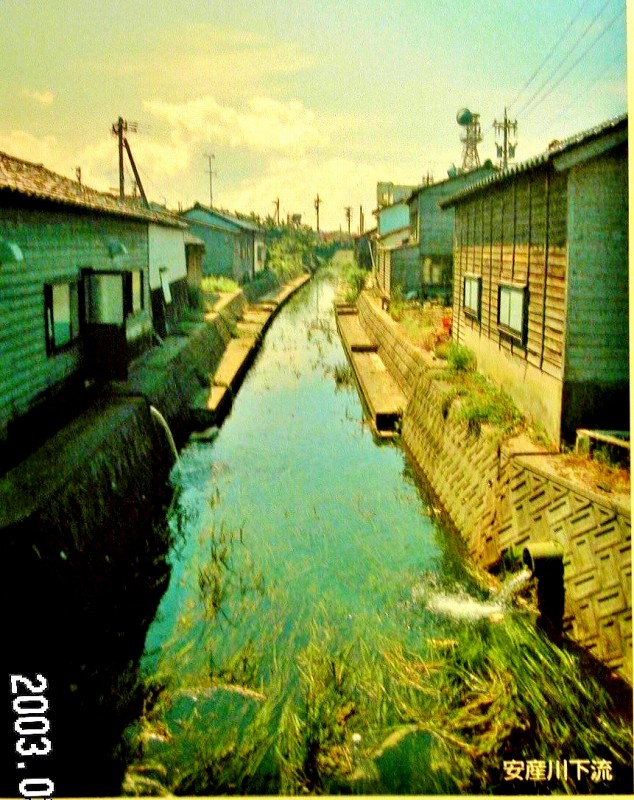

遊んだ安産川とフグ漬け加工場

安産川とフグ漬け加工場 (石川ルーツ交流館より) |

ハリンコが泳ぐ安産川 |

安産川とフグ漬け加工場 (小学校方向) 1972年画 |

フグ漬け (漬ける前) : NHKテレビ「小さな旅」より |

フグ漬け (漬けた後) : NHKテレビ「小さな旅」より |

遊んだ安産川近くの坂道

昔住んだ家から安産川、海岸へと続く坂道 |

安産川にかかる橋からの住んだ家への坂道 |

空き地は昔住んだ家があった所 |

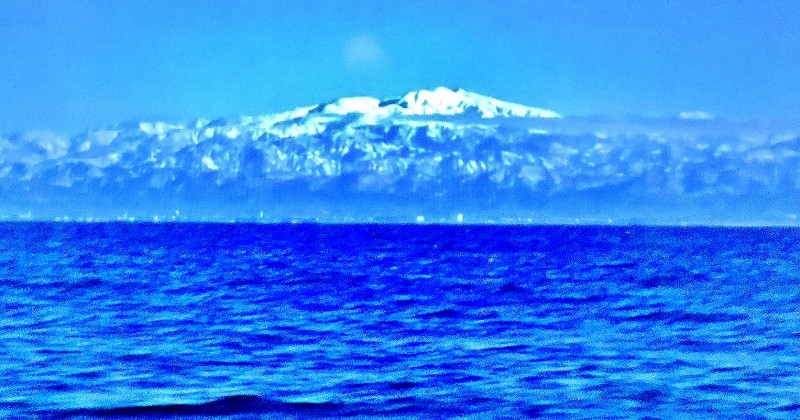

美川沖上空から見た白山と美川の街 : NHKテレビ「小さな旅」より |

手取川河口に流れこむ川 (チブタ川)と白山連峰 |

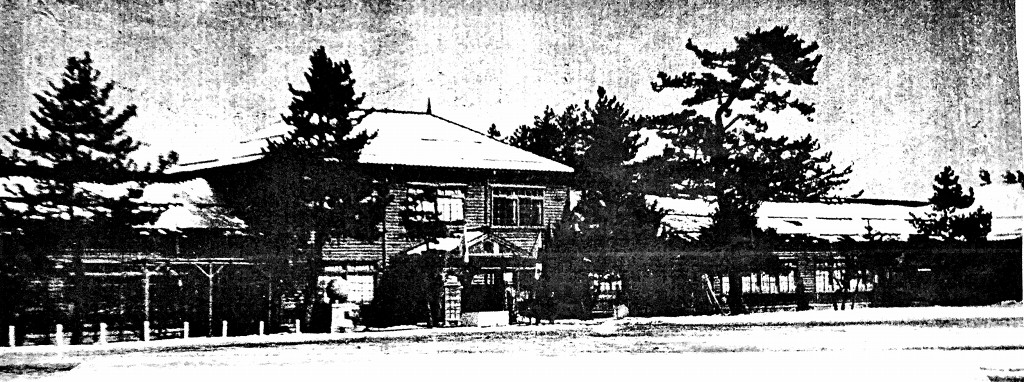

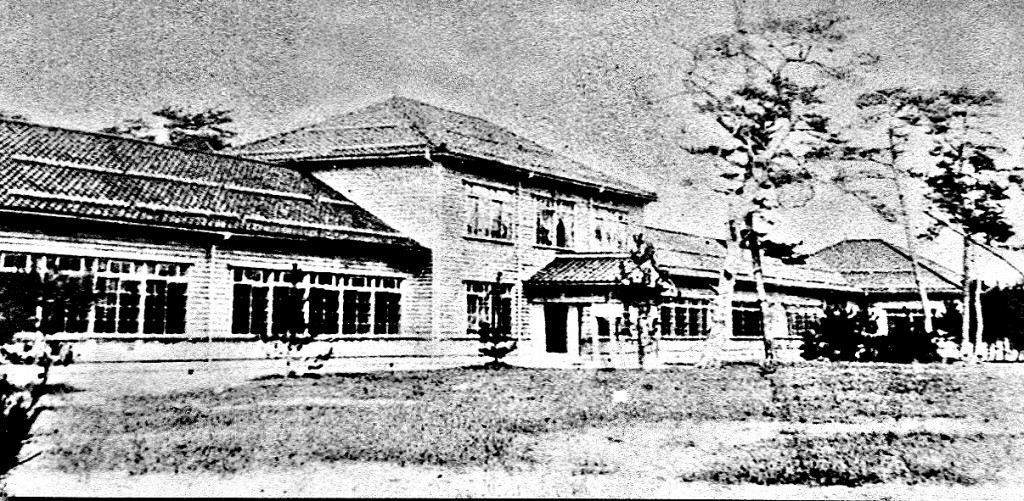

美川小学校校舎

美川小学校旧校舎正面:昭和初期頃 |

美川小学校旧校舎全景(手前が奨健館):昭和10頃年 |

旧校舎正面右側:大正初期頃 |

正門から見た旧校舎(6年文集の挿し絵より) |

正門の前で:1998年頃 |

美川小学校現校舎(今は二宮尊徳銅像は無い) |

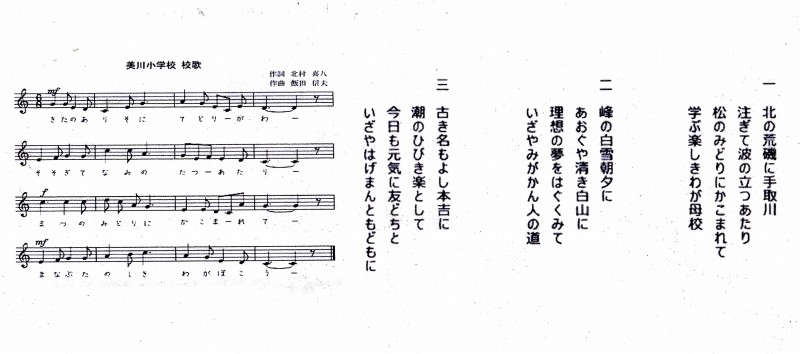

美川小学校校歌 |

美川の街

北陸線美川踏切と市街 |

石川ルーツ交流館 |

美川文化会館 |

美川文化会館の文化祭展示場 |

本町通り (正面は実家) |

大正通り |

フグぬか漬けの店 任孫 |

北潟酒店 |

勝見仏壇店 |

豪華な美川仏壇 |

永井家 北前船主邸宅 |

|

濱上家 伝統的家屋 |

神幸町の昔の家の前の道 |

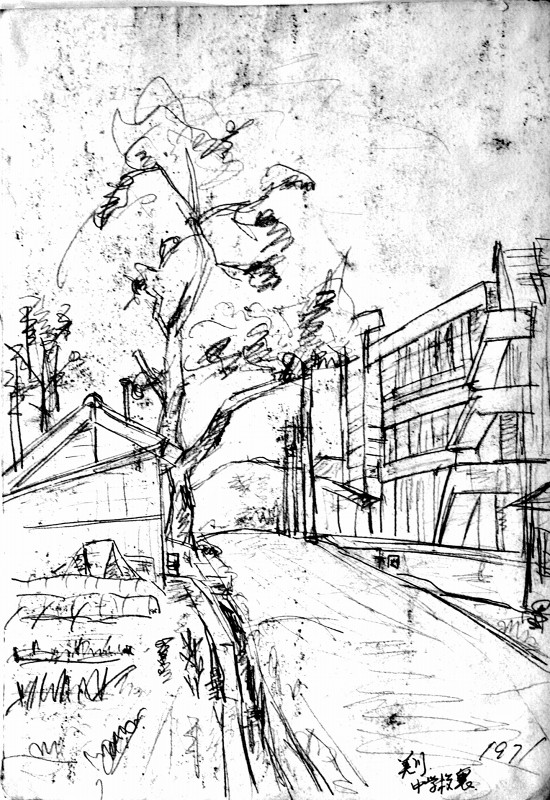

美川中学校への道 (1971年画) |

美川名所「小女郎松」 Y・Y君作の文集の絵 |

徳證寺 |

浄願寺 |

美川の実家

実家の家の前で |

美川の実家をスケッチ 1972年 |

実家の床の間の前で |

床の間の五月人形 |

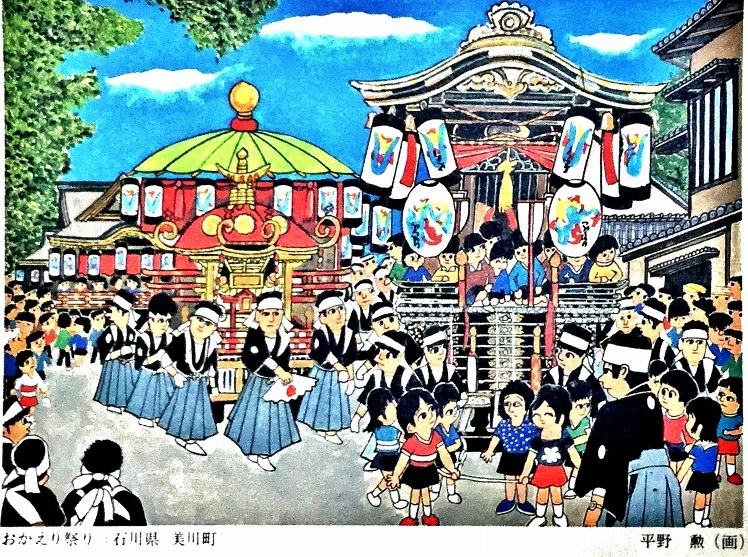

美川おかえり祭り ・おかえり祭り ・おかえり祭り(松田亜世)

おかえり祭り:絵はがきより |

|

> ↑美川おかえり祭り おかえり通りを高浜のお旅所(仮宮)に向って巡行 |

美川おかえり祭り絵巻より(S62年2月美川町発行 中西 勲 画)

↑巡行1:藤塚神社を立つ今町と北町の台車 ↑巡行2:東新町、南町、西新町の台車 ↑巡行3:永代町、中町、船職組の台車 ↑巡行4:浜町、神幸町、和波町の台車 ↑巡行5:家方組、末広町の台車、獅子舞 ↑巡行6:ラッパ手、青年団長、騎手、神輿 ↑巡行7:右大臣、左大臣、猿子、巫女舞、宮司、神社役員 |

藤塚神社(おかえり祭の台車の起点地) |

藤塚神社のお旅所(仮宮)の狛犬 |

藤塚神社を出発する13台の台車と神輿 2016年

↑今町の台車  ↑船職組の台車  ↑東新町の台車  ↑神幸町の台車  ↑南町の台車  ↑永代町の台車  ↑末広町の台車 |

↑家方組の台車  ↑和波町の台車  ↑中町の台車  ↑北町の台車  ↑浜町の台車  ↑西新町の台車  ↑御神輿 |

台車、御輿の巡行

高浜のお旅所を出発前の家方組の台車の前で |

高浜のお旅所を出発前の船職組の台車 |

美川駅前広場で先端を持上げて巡行する末広町の台車 |

|

↑中央に人形を搭載した三輪の台車 (傘屋根)の西新町の台車の巡行 |

美川駅前広場で先端を持上げて巡行する末広町の台車 |

旧美川駅前を練り歩く神輿 |

美川駅前広場の神輿、上記旧美川駅前の神輿と同アングル |

美川大橋近くを練り歩く神輿 |

永代町西の台車 4人の小学生が太鼓を打つ (以前は女人禁制だった) |

濱町の台車に搭載の人形「楊貴妃」 |

お旅所 (仮宮) の左右に整列する台車 |

↑お旅所 (仮宮) の台車 (左から北町、南町、浜町) |

藤塚神社のお旅所(仮宮)の台車 |

↑楊貴妃の人形を:浜町台車 ↑舞姫の人形:家方組台車 ↑桜樹を搭載:今町台車 (先頭) ↑神鏡を搭載:末広町台車(末尾) |

↑手力雄尊の人形:北町台車 ↑蘭陵王の人形:南町台車 ↑猿田彦明神の人形:神幸町台車 ↑背面の蒔絵 (美川仏壇の漆と金箔使用) ↑背面の蒔絵 (上の写真の右部拡大) |

|

↑北町台車 (祭り前日) ↑永代町台車 (お旅所) |

↑中町台車 (祭り前日) ↑永代町台車 (祭り前日) ↑船方組台車 (祭り前日) |

|

↑お旅所 で一夜を明かすお神輿 ↑実家の前で (おかえり筋の時) ↑今町台車の巡行(さくらと鳥居) ↑永代町台車 (あかにんに) の絵 |

↑お帰り筋を練り歩くお神輿 ↑実家の前のお神輿(和波町お帰り筋) ↑旧美川駅前を練り歩く神輿 ↑お神輿をかつぐ若者 (島田岩次郎氏撮影) ↑実家の前で (和波町おかえり筋の時に) |

生誕地である美川町 (現白山市美川) では毎年五月の第三土曜、日曜日に二百年の伝統がある「おかえり祭り」が二日間にわたり開催され、天下の奇祭として有名です。

一日目の早朝、南町の藤塚神社 (本宮) から出発した13台の台車 (だいぐるま) と神輿が全町内を巡行し、夜に高浜のお旅所(仮宮)に入り、台車はそれぞれの町の台車小屋の前に 整列して末尾の神輿を迎えます。神輿が仮宮の前の鳥居を時間をかけてくぐる時のしぐさはクライマックスです。 二日目はお旅所で仮宮に向けて整列した台車や仮宮の神輿を見るができ、夕方に一日目と同じ順序でお旅所(神社)を台車と神輿が出発(お立ちと言う)して、その年のおかえり筋を 巡行し、翌日の明け方、本宮に戻ります。 美川には町筋が10町 (南から南町、中町、北町、新町、永代町、今町、神幸町、浜町、末広町、和波町) あり、毎年 おかえり筋が毎年順次変わります。則ち10年に一度、 その町がおかえり筋となり、そのために家を改修したりして準備します。 お帰り筋での家では美川町を出た家族や親戚や知り合いを招いてもてなすのが習わしで、その家に帰ると言う事から「おかえり祭り」言われています。 また知らない人でも家に入れてごちそうしたり、おかえり筋の祭宴が夜を徹して続くなどが 天下の奇祭と言われる由縁です。

13台の台車(だいぐるま)は日本でも数少ない3輪車で、頭の一輪を持ち上げて回転、方向転換が自在にでき、お帰り筋の家の玄関に台車の頭を向ける事が容易です。

台車がお帰り筋のが家の前に頭を向けると、台車の曵き手が家に入り込み、酒や祭りのごちそうがふるまわれます。

台車のほとんどに大きな昔の偉人の人形が搭載されていいますが、人形が搭載されていない台車は三台あります。先頭に曵かれる「桜」を搭載した今町の台車と 最後尾に曵かれる「鏡」を搭載した末広町の台車と「太鼓」を搭載した永代町の台車です。 小学生の頃、永代町に住んでいて、小学6年の時に台車に乗り太鼓をたたいた事があります。縦に置かれた大きな太鼓、4人の小学生が対角線に座って、はやし声をあげ ながら太鼓を叩きます。その子供達を「あかにんに」と呼び、そのかけ声は「エイヤサッサ ウッタリデイコ、、、」から始ります。

台車には子供達が座れる桟敷きがあり、その中央前述の人形や太鼓を搭載しています。その座敷きに前の一輪を支える車輪保持部に続く階段から登る事ができます。

この二つの保持部を持って、台車を持ち上げたり、回転したりできます。またこの保持部に多くの人が台車を引っぱれる長い綱が連結されています。

昔は台車は女人禁制で、曵き手や乗る子供は男子のみでしたが、今は女子でも良いようです。 台車の屋根は2種類あり、4本柱に支えられた神社のような屋根 (本土の山車はこれ) と大きな傘を搭載 屋根 (これは美川しかない) です。 また台車や神輿の壁面には美川仏壇で使われている漆や金箔がふんだんに使われていて、大変豪華絢爛です。 |

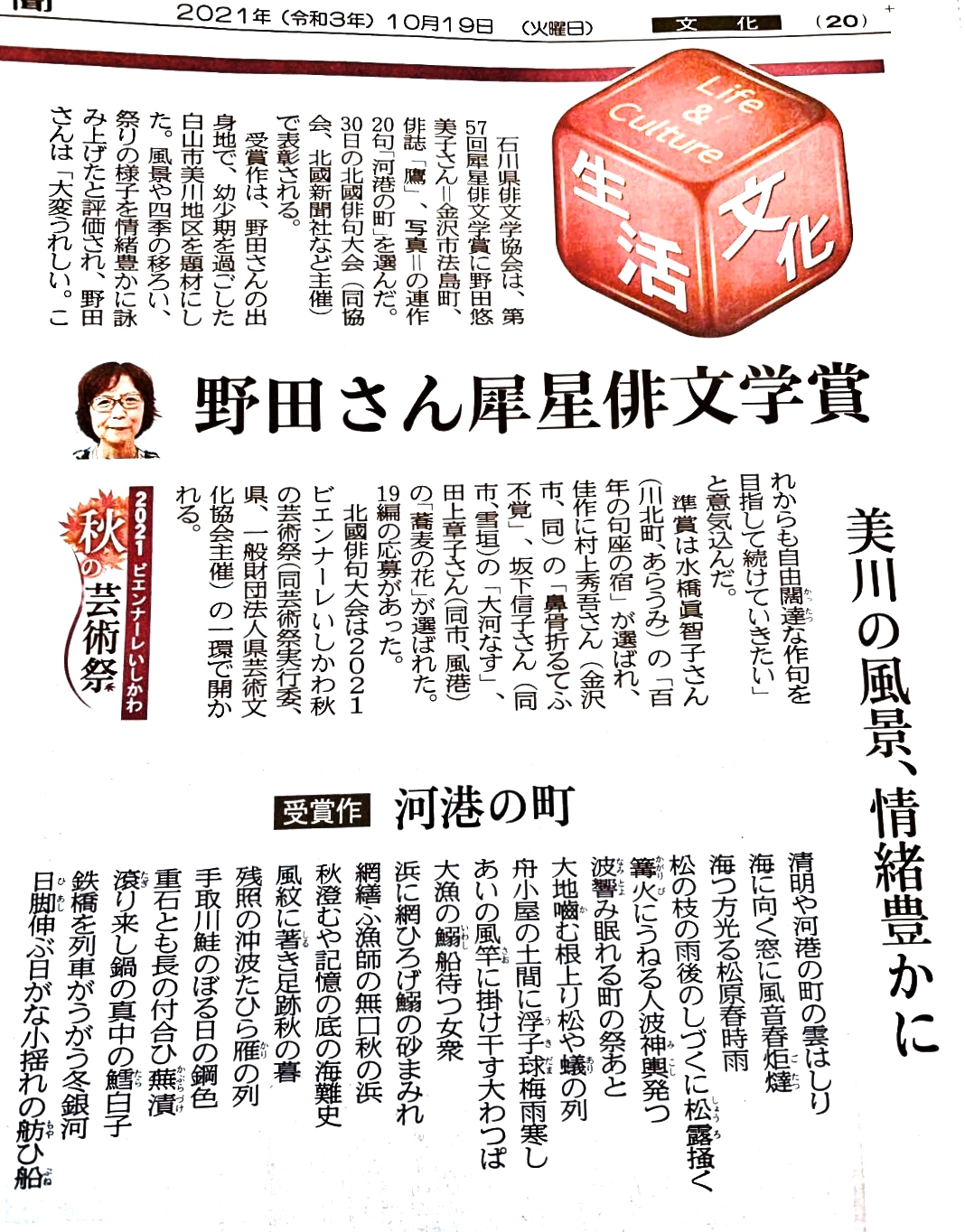

天下の奇祭「おかえり祭り」より (北国新聞記事 1982年)

河口の町「美川」

北国新聞 連載記事(昭和後期) より :小学校同窓生 Nさんより入手

美川小学校同窓生 Nさん

|